"à toutes les gloires de la nation" (Michel Renard)

exposition "La guerre sans dentelles"

quelle relecture ?

à propos de l'exposition "La guerre sans dentelles"

Michel RENARD

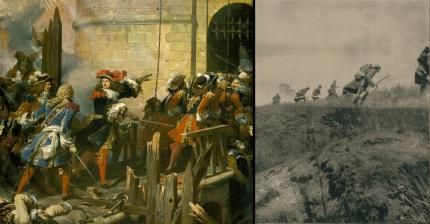

L'idée de cette exposition est le principe du "pendant photographique". On interroge le tableau par l'apposition d'une image qui entretient avec lui un rapport de similarité. Exemple, l'entrée d'Henri IV à Paris en 1594 et celle de De Gaulle dans cette même ville en août 1944.

Ou un rapport d'analogie comme celui qui existe entre la prise de Valenciennes par Louis XIV et la sortie des tranchées au cours de la Première Guerre mondiale : la poussée des mousquetaires dans un cas, la charge des fantassins dans l'autre.

Ou encore un rapport thématique (?) comme le parallèle entre la bataille de Friedland (1807) où l'on présente à Napoléon des prisonniers russes, un canon pris à l'adversaire et le cadavre d'un officier ennemi, et cette célèbre photo d'enfants vietnamiens courant devant des soldats américains ou sud-vietnamiens après un bombardement au napalm (8 juin 1972) : dans les eux cas, on voit une espèce d'indifférence face à la douleur Napoléon regarde ailleurs et les Gi's ne se préoccupent absolument pas des enfants.

Parvient-on, pour autant, à "interroger notre histoire et ses représentations et à se poser la question du rapport entre l’événement et l’image médiatique", comme l'ambitionnent les concepteurs de cette exposition...?

Au risque de paraître simpliste, je rappellerai ceci. L'image médiatique, tableau ou photo, doit d'abord être interrogée au regard du double événement constitué par le fait de référence (moment et circonstances historiques du sujet représenté) et le(s) fait(s) de contexte (moment de la réalisation de l'oeuvre, et moment de son usage politico-muséographique). Trois focales chronologiques en quelque sorte. Ce questionnement est la première source de "lecture" des images.

une intelligibilité encore possible ?

C'est un travail de ce genre que Joël Cornette propose aux lecteurs de son ouvrage Le roi de guerre (1993), particulièrement dans ses chapitres "Versailles, temple du roi de guerre" et "la guerre-spectacle de Louis le Grand". Le programme iconographique de la galerie des Glaces devait représenter les campagnes militaires des guerres de Dévolution et de Hollande, écrit Joël Cornette. Et Colbert recommanda de "n'y rien faire entrer qui ne fust conforme à la vérité" (p. 241)

Sous Louis-Philippe, qui fut le créateur politique de la galerie des Batailles, la relation entre l'oeuvre imaginée par l'artiste et la réalité factuelle peut être assumée explicitement par l'auteur du tableau. On sait, par exemple, que le peintre Horace Vernet refusa d'exécuter un épisode dont la réalité historique n'était pas prouvée (la présence physique du Roi lors de l'entrée dans la place-forte de Valenciennes en 1677). La charge artistique échut à Jean Alaux qui accepta de peindre la Prise de Valenciennes.

"Porter un regard plus attentif" sur les tableaux de la galerie des Batailles exigerait que le factuel auquel ils renvoient soit un minimum connu. Mais la dévaluation de l'histoire positiviste, l'anathème lancé contre le continuum chronologique, l'opprobre jetée sur l'identité nationale interdisent toute intelligibilité de ces toiles. On ne les regarde (?) plus que comme les témoins d'un imaginaire national - ce qu'elles sont aussi - en négligeant la part de réalité historique qu'elles évoquent.

Michel Renard

_________________________________________________________

relire la "galerie des Batailles"

de Versailles

au Château de Versailles

Galerie des Batailles

du 12 mai au 6 septembre 2009

Dans le cadre d’une remise en perspective du Musée de l’Histoire de France et de sa réouverture au public, l’exposition La guerre sans dentelles, présentée dans la galerie des Batailles du 12 mai au 7 septembre 2009,

confronte peintures et photographies sur le thème de l’image de guerre.

Des clichés emblématiques de la photographie de guerre et du

photojournalisme prises dans le monde entier seront confrontés aux 33

scènes de batailles de la galerie. Cette confrontation invitera le

visiteur à mener une véritable réflexion sur la force et le statut de

l’image. Existe-t-il une «vérité» photographique ? Comment l’image

devient-elle symbole et icône ? Les reconstitutions filmiques de la

peinture sont-elles plus trompeuses que nos reportages actuels ?

Ceux-ci sont-ils plus objectifs ?

Dans le cadre d’une remise en perspective du Musée de l’Histoire de France et de sa réouverture au public, l’exposition La guerre sans dentelles, présentée dans la galerie des Batailles du 12 mai au 7 septembre 2009,

confronte peintures et photographies sur le thème de l’image de guerre.

Des clichés emblématiques de la photographie de guerre et du

photojournalisme prises dans le monde entier seront confrontés aux 33

scènes de batailles de la galerie. Cette confrontation invitera le

visiteur à mener une véritable réflexion sur la force et le statut de

l’image. Existe-t-il une «vérité» photographique ? Comment l’image

devient-elle symbole et icône ? Les reconstitutions filmiques de la

peinture sont-elles plus trompeuses que nos reportages actuels ?

Ceux-ci sont-ils plus objectifs ?

La galerie des Batailles,

installée sur toute la longueur du premier étage de l’aile du Midi, est

aménagée par Louis-Philippe en 1837 lorsqu’il crée à Versailles un

musée consacré «à toutes les gloires de la France». Véritable

construction d’une identité nationale en images, les 33 tableaux qui

couvrent ses murs, commandés aux artistes les plus célèbres de

l’époque, parmi lesquels saint Louis à la Bataille de Taillebourg par Eugène Delacroix, l’Entrée d’Henri IV à Paris par François Gérard, la Bataille de Fontenoy par Horace Vernet, retracent les épisodes les plus significatifs de l’histoire militaire française, de ses victoires.

Bataille de Bouvines, 27 juillet 1214

De Tolbiac (496) à Wagram

(1809), ce parcours en images illustre les plus grands noms du passé

français mais aussi européen : Clovis, Charlemagne, Saint-Louis,

François Ier, Henri IV, Louis XIV, Napoléon, et au milieu de

tous ces personnages, l’aide apportée à l’indépendance des Etats-Unis

d’Amérique.

La galerie des Batailles montre comment une série

de sacrifices et de faits de gloire ont resserré le lien national. Les

murs sont d’ailleurs ornés des listes de chefs morts au combat. La

guerre était un moyen à l’époque de souder l’ensemble de la société

dans un projet politique commun.

Cette histoire de France est très datée et on peut se demander comment elle est perçue par un public du XXIe

siècle, de surcroît largement international. Mais, ces collections

demeurent un élément important de notre imaginaire collectif. On

retrouve cette vision irréaliste dans de nombreuses imageries

populaires, les illustrations des livres de classe, les bandes

dessinées ou encore les films.

Chaque peinture reçoit,

durant l’exposition, son pendant photographique, complémentaire ou en

opposition. Le but est d’inciter le visiteur à s’interroger et à porter

un regard beaucoup plus attentif, à enquêter (en famille, en classe, en

couple…) visuellement sur l’image. Le regard croisé entre les clichés

et les toiles donne lieu à une lecture dynamique et inédite de l’un et

l’autre des supports et de l’histoire elle-même. L’exposition tisse un

dialogue original autour d’axes thématiques, de points de rencontres,

et ainsi amène le public à une prise de conscience nouvelle de ce qu’il

regarde.

Les clichés présentés en regard des toiles marquent à la fois des temps forts de l’histoire mondiale depuis le XIXe

siècle et de l’histoire de la photographie de guerre. Faisant se

côtoyer des vues célèbres et d’autres inconnues, à chaque fois un

agrandissement «fait image» face à la peinture géante et, en vitrine,

est présentée un des premiers modes de perception de cette

photographie, tirage d’époque, parution dans un journal, carte postale,

circulation sur le Net…

Les photographies retenues balaient les XIXe, XXe et XXIe

siècles, du cliché le plus ancien (une Vue de la Bataille de Gettysburg

par Timothy O’Sullivan datée de 1863 pendant la guerre de Sécession

américaine, venue spécialement du musée George Eastman à Rochester aux

Etats-Unis), au plus récent, pris en République Centrafricaine par

Frédéric Sautereau et publié dans Le Monde 2 le 10 mars 2007.

À la diversité des époques, des lieux et des supports (Vu, Life, Paris-Match…mais aussi la bande dessinée avec Le Photographe sur l’Afghanistan)

s’ajoutent la diversité des signatures – anonymes, artistes ou grands

noms du photojournalisme comme Robert Capa, Marc Riboud, Henri

Cartier-Bresson, Don Mc Cullin, etc.

Voilà l’occasion pour

tous les publics de venir «relire» ces peintures de bataille, tout en

découvrant des aspects de l’histoire mondiale du photoreportage. Voilà

l’occasion d’inciter à regarder autrement, à interroger notre histoire

et ses représentations et à se poser la question du rapport entre

l’événement et l’image médiatique.

La Bataille d'Iéna, gagnée contre les Prussiens par l'empereur Napoléon

le 14 octobre 1806 ; elle lui ouvrit la route de Berlin

Commissaire de l'exposition

Laurent Gervereau,

historien et historien d’art, président de l’Institut des images

Catalogue de l'exposition

La Guerre sans dentelles

165 x 225 mm, broché à rabats, 128 pages, 81 illustrations

prix : 25 €

Coédition Éditions du château de Versailles/Skira-Flammarion

Informations pratiques

L’exposition sera ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 18h30.

Tarifs : 15 € (visite du Château + exposition)

Tarif réduit : 13,50 €

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F3%2F93349.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F29%2F27%2F507120%2F30293268_o.jpg)